Ibanor Anghinoni2, Fabiane Machado Vezzani3*

Introdução

Fertilidade é um termo amplo, relacionado com abundância, êxito, capacidade, fartura e reprodução. Há milhares de anos, a percepção de terra boa levou à noção de terra fértil, o que permitiu a sobrevivência dos humanos e o crescimento da humanidade pela produção de alimentos e convivência em comunidade. Ao longo do tempo, à medida que o conhecimento foi evoluindo, várias percepções e teorias sobre fertilidade do solo foram sendo propostas até chegar à concepção mineralista, postulada por Liebig, em 1842 (Egerton, 2012). Essa visão perdura até os dias atuais e a restituição dos nutrientes exportados pelas plantas é o princípio da adubação contemporânea.

A implantação da agricultura de alta produtividade em larga escala no Brasil por meio do uso do preparo convencional do solo, a partir da década de 1960, levou à intensa degradação das terras agricultáveis. Essa situação deu origem à necessidade de adoção de técnicas de manejo conservacionista do solo. Onde esse tipo de manejo foi empregado, foram observados aumentos de aporte de material orgânico oriundo de resíduos de culturas e incremento na matéria orgânica do solo. Assim, o fluxo contínuo de energia e matéria que permeia esses sistemas de produção, que são regidos por compostos orgânicos, elevou os agroecossistemas a outro patamar de funcionamento.

O fluxo com maior quantidade de energia e matéria e maior tempo de permanência no solo gera novas formas de organização entre os componentes em um processo auto-organizador, que progride para o surgimento de estruturas mais complexas e com maior número de relações. A cada novo estado de organização, emergem novas propriedades, que podem desempenhar mais funções do que o estado anterior. Os componentes do sistema estão em uma dinâmica de auto-organização contínua, de tal modo que os procedimentos de avaliação da fertilidade consagrados na concepção mineralista não permitem a compreensão da real fertilidade do solo, pois não têm capacidade de detectar de forma similar à percepção das plantas. Nesse processo, à medida que o sistema solo evolui para uma maior complexidade, surgem limitações intrínsecas dos indicadores para avaliar a fertilidade do solo que decorrem da incapacidade deles em caracterizar/detectar as relações existentes entre os fatores abióticos, o solo, os organismos edáficos e as plantas.

A evolução do conceito de Fertilidade do Solo sempre esteve associada ao paradigma dominante de propriedades químicas do sistema de manejo agrícola, mas claramente esses indicadores não refletem a situação real do solo. O objetivo deste trabalho é apresentar evidências de que o conceito atual não representa a realidade observada em sistemas de produção agrícola sob manejo conservacionista e que há bases práticas e teóricas para a proposição de outro conceito de Fertilidade do Solo.

Evolução do conceito de Fertilidade do Solo

A primeira noção sobre Fertilidade do Solo foi formulada ainda na Antiguidade, há mais de 8.000 anos a.C. (Blayney, 2008), quando os humanos começaram a explorar e cultivar cereais silvestres e domesticar pequenos animais selvagens, o que lhes permitiu viver em comunidades. A partir desse período, a evolução da agricultura ocorreu predominantemente nos vales dos rios, pois o conceito de terra fértil era associado à disponibilidade de água. Nesses locais, o solo era mantido fértil por inundações periódicas. Assim, a evolução da agricultura e das civilizações tornou-se inseparável do conceito e da compreensão da Fertilidade do Solo.

Uma segunda noção de Fertilidade do Solo foi provavelmente enunciada por Collumela em 42 d.C. (Nicolodi e Gianello, 2016), que sintetizou e aprimorou o conhecimento construído na Antiguidade, interpretando o conceito de Fertilidade do Solo como a capacidade contínua e renovável de cultivo. No século XII, a contribuição árabe-islâmica para esse conceito ocorreu pela proposta de Ibn Al Awan, que foi o primeiro a relacionar a ação do intemperismo com a disponibilidade de alimento para as plantas (Lopes e Guilherme, 2007). Por um longo período, desde a Antiguidade até os tempos contemporâneos, predominou esse entendimento de nutrimento, nome genérico para se referir ao alimento que as plantas retiravam da terra.

O interesse humano pela Fertilidade do Solo foi motivado pela necessidade de obter alimentos para sobreviver e pelo objetivo de prosperar com o lucro obtido com a comercialização de produtos agrícolas. Nessa perspectiva, iniciaram o cultivo e se esforçaram para fornecer ao solo condições adequadas para uma maior e melhor produção de alimentos. Assim, a partir do século XVIII, começaram a investigar o alimento vital para as plantas em vez de nutrimento. Para Wallerius, em 1761, esse alimento vital era o húmus do solo, constituindo a teoria humista (Egerton, 2012).

Entretanto, o maior avanço na compreensão e conceituação da Fertilidade do Solo foi a concepção mineralista, proposta por Liebig, em 1842 (Egerton, 2012), que perdura até os dias atuais. Essa concepção foi baseada em dois preceitos estabelecidos por De Saussure, em 1804 (Egerton, 2012), em postulados de extraordinária importância científica: 1) o alimento das plantas são os sais solúveis liberados pelo húmus, e 2) há necessidade de devolver ao solo os elementos exportados pelas culturas (Nicolodi, 2007). Em essência, a concepção mineralista diferia da humista, ao defender que os nutrientes solúveis eram o alimento das plantas e não o húmus; entretanto, ambas consideravam a Fertilidade do Solo como o nutrimento das plantas, caracterizando o conceito humo-mineralista.

Esses postulados serviram de base para o desenvolvimento da Agronomia moderna e promoveram o maior progresso ocorrido na agricultura sob a perspectiva do conhecimento sobre o solo. A partir de 1842, a Fertilidade do Solo começou a ser avaliada, quando se intensificou o desenvolvimento de equipamentos e metodologias laboratoriais, permitindo a análise química do solo, das plantas e dos fertilizantes.

Os postulados de Liebig promoveram avanços na compreensão da Fertilidade do Solo em todo o mundo nos 180 anos subsequentes, e mais especificamente no Brasil, nos últimos 60 anos. Segundo Nicolodi (2007), provavelmente a primeira definição publicada de Fertilidade do Solo nesse país foi proposta por Catani et al. (1955), que a descreveram como a capacidade do solo em fornecer elementos nutritivos, água e ar em quantidades suficientes para o desenvolvimento das culturas, dentro das limitações impostas pelo clima e outros fatores bióticos e abióticos.

É uma definição mais abrangente daquela apresentada por Liebig e daquela definida pela Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (Curi et al., 1993), que se refere ao estado de um solo com respeito à sua capacidade de suprir os elementos essenciais ao desenvolvimento das plantas. Definições alternativas como Tisdale et al. (1993) e de autores brasileiros (Bissani et al., 2004; Sousa e Lobato, 2004; Cantarutti et al., 2007; Lopes e Guilherme, 2007; van Raij, 2011), referem-se à capacidade do solo de fornecer às plantas nutrientes em quantidades e proporções adequadas necessárias ao seu desenvolvimento e manter a ausência de elementos tóxicos.

Embora tenha havido avanços na evolução do conceito de Fertilidade do Solo no Brasil nesse período, o conceito é de natureza químico-mineralista, em que o termo químico se refere às metodologias e aos equipamentos para análise das propriedades químicas do solo, e o termo mineralista se refere à disponibilidade de nutrientes para as plantas.

A fragmentação da Ciência do Solo em temas estudados isoladamente, por meio de uma abordagem reducionista, contribuiu para a forma como a Fertilidade do Solo se consolidou no contexto da agricultura. Assim, é possível definir a Fertilidade Natural, resultante do processo de formação do solo, em função da relação entre o material de origem e as condições ambientais. A Fertilidade Real, como aquela resultante das práticas de manejo do solo sob cultivo. A Fertilidade Potencial, como aquela que atende integralmente às exigências implícitas no conceito restrito de fertilidade e que se manifesta nas condições mais favoráveis em relação aos fatores bióticos e abióticos.

Numa perspectiva reducionista, considera-se solo fértil aquele que contém todos os nutrientes essenciais requeridos à produção agrícola em quantidades suficientes e equilibradas em formas assimiláveis e livre de elementos tóxicos. E um solo produtivo, também sob uma perspectiva reducionista, é o solo fértil inserido em um contexto de condições bióticas e abióticas adequadas. Disso, conclui-se que solo fértil não é necessariamente um solo produtivo, mas todo solo produtivo é solo fértil (Camargos, 2005).

Evolução da agricultura e do manejo do solo no Brasil

Após a chegada dos colonizadores europeus, a história da agricultura desenvolvida a partir de suas práticas de manejo pode ser dividida em dois grandes períodos: o primeiro, entre 1500, ano que marca a chegada dos colonizadores europeus no Brasil, até a década de 1960; e o segundo, a partir da década de 1970 (Dossa, 2004). No segundo período, novos conceitos e novas tecnologias surgiram no meio rural, especialmente aqueles relacionados à modernização da agricultura e à Revolução Verde, levando a um novo patamar de produtividade por meio da especialização das unidades produtivas (Anghinoni et al., 2018).

Esse desenvolvimento trouxe grandes avanços na produção agrícola no Brasil, especialmente em commodities. A mecanização agrícola associada ao uso intensivo de insumos modernos, como fertilizantes minerais e agroquímicos, e políticas governamentais com financiamento facilitado para recuperar áreas degradadas no sul do país e explorar novas áreas na região do Cerrado, promoveram esses avanços (Sá, 1993, 1999; Ruedell, 1995; Wiethölter, 2000; Lopes et al., 2004; Camargo, 2015).

O uso intensivo de sistemas convencionais de manejo do solo, projetados para uso em clima temperado, que foram utilizados tanto na produção agrícola quanto na pecuária extensiva, acelerou o processo de degradação quando aplicados no Brasil (Muzzili, 2002). Embora tenham sido obtidos grandes ganhos de produtividade, esse tipo de manejo do solo combinado com chuvas intensas e a queima de biomassa residual das culturas reduziu a eficiência do uso dos insumos aplicados. Isso certamente se deve à degradação da estrutura e funcionalidade do solo. Assim, apesar do aumento da produção agrícola, o objetivo primário das inovações tecnológicas da Revolução Verde não foi alcançado.

A partir da década de 1970, com indicadores sugerindo o impacto negativo das práticas agrícolas usuais sobre o solo e o meio ambiente, passou-se a defender a adoção de manejos de solo mais conservacionistas, no Brasil. Inicialmente, com a utilização do preparo mínimo do solo e, posteriormente, com o plantio direto. No entanto, foi somente no final da década de 1990 que a área agrícola com uso de sistemas de manejo conservacionista começou a crescer exponencialmente. Estima-se que mais de 36 milhões de hectares sejam cultivados sob esses sistemas (FEBRAPDP, 2021), colocando o Brasil no topo do ranking de área cultivada em países de clima tropical e subtropical e, em termos globais, superado apenas pelos EUA.

Mais recentemente, no início do século XXI, ressurgiram no Brasil os sistemas integrados de produção agropecuária (Carvalho et al., 2014; Moraes et al., 2018) sob o pilar do manejo conservacionista, especialmente no sistema plantio direto. São sistemas produtivos que utilizam associações entre culturas e produção animal para explorar sinergismos advindos das interações entre solo, planta, animal e atmosfera, coloquialmente conhecidos como integração lavoura-pecuária (ILP) (Carvalho et al., 2014; Moraes et al., 2014).

De fato, não se trata de uma tecnologia nova, pois seus preceitos já são utilizados há muito tempo no mundo todo, mas vinham sendo negligenciados em relação aos sistemas especializados de produção resultantes da Revolução Verde (Carvalho et al., 2015). No entanto, o conceito de integração voltou a ganhar força recentemente no Brasil e no mundo, devido à ineficiência dos atuais modelos de produção agrícola e pecuária. Nesse contexto, o Sistema ILP tem sido reconhecido como uma opção singular de sistema de produção, no qual é possível almejar a intensificação e a sustentabilidade simultaneamente.

A agrofloresta sucessional é outro sistema de produção diversificado que vem se expandindo no Brasil nas últimas décadas. Os sistemas agroflorestais sucessionais (SAFS) são combinações do elemento arbóreo com plantas herbáceas e/ou animais, organizados no espaço e/ou no tempo, caracterizados pela alta diversidade de espécies e pela ocupação vertical de diferentes estratos. O cuidado no manejo da incidência da radiação solar sobre a vegetação, a produtividade primária, a sucessão ecológica, a ciclagem de nutrientes e as relações entre componentes produtivos e fatores ambientais são particularidades dos SAFS (Steenbock e Vezzani, 2013).

Evolução das propriedades do solo com o manejo

Preparo convencional: o início do desenvolvimento da agricultura brasileira

O período de maior desenvolvimento da produção agrícola no Brasil teve início no final da década de 1960. A partir daí, foram realizados estudos para seleção de métodos químicos para análise de solos e implementada uma rede de experimentos de calibração para diferentes solos, climas, culturas e condições de manejo em todo o país, seguindo as premissas do conceito químico-mineralista de Fertilidade do Solo (Cantarutti et al., 2007). A partir do início da década de 1970, a utilização dessas análises em programas de recomendação de calagem e adubação se disseminou rapidamente.

Em 10 anos, ultrapassou a marca de 3,3 milhões de amostras analisadas, com cerca de 400 mil somente em 1981 (Cabala-Rosand e van Raij, 1983). Os programas possibilitaram obter informações sobre a resposta das culturas à calagem e adubação e seu potencial produtivo. Essas informações permitiram o estabelecimento de uma agricultura em larga escala em solos ácidos e com baixa disponibilidade de nutrientes, muito comuns no Brasil, antes considerados impróprios para a agricultura.

Apesar de promover aumentos importantes na produtividade das culturas, a fertilidade do solo não foi significativamente melhorada pela aplicação de fertilizantes e corretivos de acidez, devido à degradação do solo e perdas de nutrientes que são consequências do preparo intensivo do solo. Benefícios significativos só começaram a aparecer com o uso do manejo conservacionista, inicialmente por meio do preparo mínimo do solo e, posteriormente, pelo plantio direto (Nicolodi et al., 2014).

Cultivo mínimo: fase de transição

O cultivo mínimo e a semeadura subsequente são caracterizados por menor mobilização do solo (gradagem, subsolagem superficial ou escarificação), redução e/ou não queima de resíduos, cultivo de plantas de cobertura na entressafra, resultando em maior cobertura do solo. A adoção dessas práticas perdurou, como manejo dominante, por um curto período nas décadas de 1980/90, o que marcou o início do processo de recuperação de solos com degradação física, conforme indicado pelas propriedades físicas e indicadores de erosão hídrica, decorrentes da diminuição da ação mecânica quando comparado ao preparo convencional. Com esse novo sistema de manejo, houve redução na perda de matéria orgânica e até ganhos em alguns casos, devido à biomassa residual dos cultivos, com efeito positivo na agregação do solo. No entanto, mesmo com essas melhorias notáveis, os efeitos residuais negativos do preparo intensivo anterior do solo permaneceram, pois, parte ou toda a camada superficial do solo havia sido perdida pela erosão hídrica.

Plantio direto: a consolidação do manejo conservacionista

Dado o intenso processo de degradação do solo, as primeiras experiências com plantio direto surgiram no Sul do Brasil na década de 1970, tanto como pesquisa quanto como sistema de produção, que hoje ocupa 49,6% das áreas destinadas à produção agrícola no Brasil (Embrapa Territorial, 2020; Febrapdp, 2021). Conceitualmente, o sistema plantio direto (SPD) engloba um complexo ordenado de práticas agrícolas inter-relacionadas e interdependentes, que incluem, além do não revolvimento do solo, a rotação de culturas e o uso de plantas de cobertura (Muzzili, 2000) ou de pastejo (Moraes et al., 2018) para formar e manter a cobertura vegetal do solo. Quando alguns desses requisitos de manejo não são cumpridos, é considerado apenas plantio direto, com o mesmo significado de semeadura direta.

A partir da década de 1980, experimentos de longa duração foram implementados para detectar pequenas mudanças nas propriedades do solo dentro de uma matriz complexa de fatores. A pesquisa científica transdisciplinar oportunizou quantificar os efeitos do manejo nas propriedades do solo (Anghinoni et al., 2017). Essa abordagem se concentrou no estudo da dinâmica da matéria orgânica do solo e sua fertilidade, em dois aspectos: usando o conceito restrito à quantificação de atributos químicos; e em um conceito mais amplo que incluia a relação solo-planta.

Muitas mudanças nas propriedades do solo no SPD foram verificadas ao longo do tempo, predominantemente devido ao acúmulo e à qualidade dos resíduos culturais. Isso resultou no restabelecimento da biomassa microbiana e na reagregação do solo, construindo uma estrutura com melhor capacidade de reter nutrientes e água; a mudança da imobilização para a disponibilidade de nitrogênio; o aumento de carbono e fósforo orgânicos (Sá, 2001; Mielniczuk et al., 2003); a diminuição dos efeitos da acidez do solo (Salet et al., 1999; Alleoni et al., 2010; Martins et al., 2014), com incremento da capacidade de troca catiônica e da ciclagem de nutrientes (Sá, 1999; Assmann et al., 2015, 2017).

À medida que o SPD foi se consolidando, surgiram opções de espécies vegetais para aumentar a diversidade de culturas e agregar benefícios de relações biológicas na fertilidade do solo (Lopes et al., 2013; Mendes et al., 2018). Indicadores biológicos, como biomassa microbiana e respiração basal, e indicadores bioquímicos, como atividade enzimática, começaram a ser avaliados. Surgiram correlações estreitas entre esses indicadores e o conteúdo de matéria orgânica do solo e a disponibilidade de nutrientes, mostrando a importância da biologia no funcionamento do SPD (Chaer e Tótola, 2007).

Nessa perspectiva, Mendes et al. (2018) propuseram o Índice de Qualidade Ferti-Biológica do Solo (IQSFERTBIO) que associa indicadores químicos do solo com indicadores biológicos em uma análise de rotina: teor de nutrientes disponíveis, medidas de acidez, capacidade de troca catiônica, teor de matéria orgânica (reserva disponível de nutrientes) e atividade enzimática, como medida da contribuição da ciclagem de nutrientes.

A utilização do IQSFERTBIO em SPD consolidado em solos do Cerrado brasileiro permitiu verificar que a produtividade das culturas não teve relação significativa com os indicadores químicos do solo (Mendes et al., 2019), contrariando o conceito químico-mineralista, mas essa relação foi positiva quando os indicadores biológicos passaram a ser considerados. Portanto, em longo prazo, os sistemas de manejo conservacionista têm demonstrado que a simples avaliação dos atributos químicos pela análise do solo não reflete a fertilidade do solo percebida pelas plantas.

Sistemas integrados de produção em plantio direto: o caminho para a sustentabilidade

O ressurgimento dos sistemas integrados de produção no Brasil se deve à busca pela diversidade nos sistemas produtivos em razão dos benefícios identificados nas propriedades do solo. A construção de sistemas integrados de produção agropecuária (SIPAs) inicia pela escolha de seus componentes, pela estratégia de seus arranjos espaço-temporais entre os componentes solo-planta-animal-atmosfera e pela integração de atividades agrícolas multifuncionais (grãos, pastagem, produção animal e madeira) (Moraes et al., 2014), que definem a natureza dos elementos envolvidos e o número e a magnitude dos fluxos que constituem os ciclos biogeoquímicos (Anghinoni et al., 2013).

A novidade e a relevância dos SIPAs no manejo conservacionista do solo residem no sinergismo proporcionado pela presença dos animais, que, ao pastarem, são agentes catalisadores, reciclando material orgânico e determinando a dinâmica de nutrientes entre os compartimentos solo-planta-animal-atmosfera. A ciclagem de nutrientes é certamente um dos benefícios mais significativos dos animais durante a fase de pastejo. Assim, sob pastejo, os nutrientes absorvidos e incorporados à biomassa vegetal são consumidos pelo animal, mas há um baixo nível de incorporação nos tecidos animais (Haynes e Williams, 1993). O restante retorna ao solo como resíduo de pastagem e excrementos. A decomposição de resíduos de pastagem e excrementos somados aos da cultura comercial, em sucessão ou rotação com a fase de pastagem, libera nutrientes na solução do solo e, assim, são incorporados à biomassa microbiana e à matéria orgânica do solo (Anghinoni et al., 2015, 2018).

A quantidade de nutrientes liberados na fase de pastejo pode ser semelhante à quando fertilizantes comerciais são aplicados às culturas, uma vez que o animal funciona como um reciclador por excelência (Anghinoni et al., 2011; Assmann et al., 2015, 2017). Os efeitos da presença animal nos atributos de acidez se manifestam pela maior e mais rápida ação do calcário aplicado na superfície do solo em atingir as camadas mais profundas, verificados pelos níveis de pH, saturação por bases e alumínio (Flores et al., 2008; Martins et al., 2014).

Em sistemas agroflorestais sucessionais (SAFS), a alta adição de material vegetal diversificado por meio da poda da vegetação, depositada na superfície do solo, é a característica-chave. Isso, porque a biomassa vegetal catalisa os processos ecológicos que garantem a autorregulação e a sustentabilidade do sistema (Steenbock e Vezzani, 2013) e tem impacto positivo nas propriedades biológicas, físicas e químicas do solo (Cezar et al., 2015; Froufe et al., 2019), resultando em alta produtividade em terras normalmente caracterizadas por baixa fertilidade natural.

Limitações intrínsecas na caracterização da Fertilidade do Solo no manejo conservacionista

As limitações intrínsecas na caracterização da fertilidade do solo consistem na diferença entre o que os indicadores de solo para avaliar a fertilidade na concepção químico-mineralista demonstram e o que as plantas percebem em relação à condição de fertilidade do solo (Nicolodi et al., 2014; Nicolodi e Gianello, 2017). As limitações intrínsecas ocorrem em todas as etapas dos Programas de Recomendação de Adubação e Calagem com base na análise química do solo, mesmo em áreas sob preparo convencional. No manejo conservacionista do solo, especialmente em sistemas de plantio direto (SPD), o aumento da ocorrência e intensidade de tais limitações estão relacionadas ao tempo de cultivo.

As limitações intrínsecas no procedimento de amostragem se referem à representatividade da área com base na amostra de solo coletada. Embora recomendações para coletar de 10 a 20 subamostras da camada superficial do solo em áreas sob cultivo convencional sejam geralmente utilizadas, não está claro qual tolerância de erro é permitida ao determinar o número mínimo de subamostras que representam significativamente uma área para cultivo (Cline, 1944). Além disso, os limites de inferência estatística que fornecem exatidão e precisão não são explícitos, mas não devem exceder as variações toleradas nos Programas de Controle de Qualidade dos Laboratórios de Análise de Solo (Wiethölter, 2001; Anghinoni, 2007).

Tais procedimentos de amostragem precisam ser ainda mais cuidadosos em SPD, onde a camada arável deixa de existir, dando lugar a outra camada enriquecida com resíduos de culturas que forma um gradiente a partir da superfície do solo, que se acentua ao longo do tempo, nos teores de matéria orgânica, acidez e disponibilidade de nutrientes, alterando a dinâmica do sistema solo e a ciclagem de nutrientes (Sá, 1999).

As principais causas da maior variabilidade nos índices de fertilidade do solo em sistemas de plantio direto se devem, principalmente, à aplicação de corretivos de acidez na superfície do solo e fertilizantes localizados predominantemente na linha de semeadura, em que a distância e a profundidade variam de cultura para cultura. Dessa forma, o não revolvimento do solo resulta em maior variabilidade horizontal e vertical, o que exige maior cuidado na coleta das amostras. A variabilidade amostral também é determinada pelo tipo de equipamento de coleta disponível (trado, sonda e pá) e a espessura da camada para obter amostras representativas dentro dos parâmetros de inferência estatística estabelecidos pelos Programas de Recomendação de Adubação e Calagem (Anghinoni, 2007).

A ocorrência de limitações intrínsecas associadas ao manuseio da amostra coletada continua com a secagem, moagem e peneiramento do solo a 2,0 mm, o que destrói a estrutura existente no campo. A disponibilidade de nutrientes para as plantas em solo desestruturado será diferente daquela em solo com estrutura preservada. Isso ocorre porque a porosidade e a agregação afetam diretamente a capacidade de retenção de água do solo, o que determina o processo de difusão, especialmente de fósforo e potássio, responsáveis por mais de 90% do suprimento às raízes das plantas (Barber, 1995).

Além disso, a mistura do solo coletado da forma tradicional da camada de 0,00 a 0,20 m pode apresentar um resultado diferente em comparação à média das camadas de 0,00 a 0,10 e 0,10 a 0,20 m, coletadas e analisadas separadamente. Isso provavelmente se deve ao gradiente a partir da superfície de acidez, matéria orgânica e nutrientes, especialmente fósforo disponível. Neste caso, reações de adsorção de alta energia com os óxidos na fração argila em solos intemperizados podem resultar em diferentes enquadramentos nas classes de disponibilidade e, consequentemente, diferentes recomendações de adubação (Anghinoni e Salet, 1998).

Outro aspecto relevante é aplicar os preceitos do preparo convencional na caracterização do estado de fertilidade do solo em solos sob sistemas de manejo conservacionista com histórico de rotação e culturas de cobertura (Nicolodi et al., 2014) ou sob sistemas de integração lavoura-pecuária (Anghinoni et al., 2018). A questão é como manejar a adubação e a calagem, uma vez que um indicador de solo com o mesmo valor, como fósforo (Sousa et al., 1996; Schlindwein e Gianello, 2008) e potássio (Mielniczuk, 2005) disponíveis e acidez (Martins et al., 2014) podem ser enquadrados em diferentes classes.

O manejo conservacionista modifica os atributos biológicos (biomassa microbiana e atividade bioquímica), físicos (agregação, aeração e retenção de água) e químicos (acidez e disponibilidade atual e potencial de suprimento de nutrientes). Como consequência, é lógico que haja uma necessidade de reavaliar a disponibilidade dos nutrientes em relação ao preparo convencional acerca dos níveis críticos, faixas e classes de fertilidade e recomendações de adubação e correção de acidez do solo (Schlindwein e Gianello, 2008; Nicolodi et al., 2014; Fontoura et al., 2015), à medida que o solo evolui em estrutura e funcionamento.

Tentativas de redução das limitações intrínsecas em sistemas de produção mais complexos foram exaustivamente apresentadas e discutidas por Nicolodi e Gianello (2015, 2016, 2017). Segundo esses autores, essas mudanças devem ser de curto prazo, de baixo custo e sem alterar substancialmente os procedimentos em uso. Isso poderia ser alcançado selecionando indicadores mais sensíveis para expressar a fertilidade percebida pelas plantas, respectiva interpretação dos resultados, ou mesmo relacionando os níveis ou valores normalizados com a produtividade das culturas para identificar grupos de indicadores que pudessem caracterizar os diferentes níveis de fertilidade. No entanto, os resultados desses estudos ainda expõem uma alta magnitude das limitações intrínsecas à caracterização da fertilidade do solo e indicam que a avaliação puramente química não é suficiente para entender e expressar a fertilidade, especialmente sob manejo conservacionista, no qual as propriedades do solo são construídas ao longo do tempo em um processo auto-organizador.

Sistema Solo

Para o pleno entendimento da fertilidade do solo, deve-se partir da premissa de que o solo é um sistema aberto e, portanto, regido pelas leis da termodinâmica do não-equilíbrio (Prigogine, 1996). Seu funcionamento decorre da magnitude e velocidade do fluxo contínuo de energia e matéria conduzidos por compostos orgânicos que permeiam o sistema solo e o colocam em uma condição distante do equilíbrio termodinâmico (Vezzani e Mielniczuk, 2011).

A configuração de sistemas abertos é característica do padrão de rede em que os componentes são interconectados por relações não-lineares. Especificamente, como Capra (1996) aponta, os componentes do sistema interagem entre si a partir das relações internas de cada um, formando uma rede de relações. No arranjo formado, o fluxo de energia e matéria, que caracteriza as trocas do solo com o meio pela rede de relações não-lineares, gera dissipação de energia e aumento da atividade do sistema e, nessa situação, novas formas de organização entre os componentes surgem, caracterizando o processo de auto-organização dentro do sistema solo.

Prigogine (2002) define, como estrutura dissipativa, o sistema em que a energia dissipada promove o surgimento de outra organização mais provável que é característica da configuração entre os componentes e da conjuntura da magnitude e velocidade do fluxo. Nessa definição, probabilidade e determinismo fazem parte do processo de auto-organização. No solo, o fluxo de energia e matéria com alta magnitude e baixa velocidade favorece o surgimento de estruturas mais complexas com retenção de energia e matéria e, consequentemente, alto número de relações não-lineares (Vezzani e Mielniczuk, 2011). Em cada estado de organização do sistema, identificam-se propriedades emergentes resultantes das relações não-lineares, as quais são em maior número e exercem mais funções quanto maior for o número de componentes e, consequentemente, de conexões entre eles.

O processo de auto-organização do sistema é caracterizado por parâmetros evolutivos que, segundo Vieira (2000), estão em um espectro gradual de complexidade crescente: composição - conectividade - estrutura - flexibilidade – funcionalidade - integralidade. Aqui, nomeamos os parâmetros com os termos que Vieira (2000) caracterizou para melhor associá-los à respectiva descrição. Assim, composição se refere aos componentes que constituem o sistema; conectividade, à capacidade dos componentes de formarem relações entre si modificando-se mutuamente; estrutura, ao número de relações formadas após um certo período de tempo; flexibilidade, à capacidade da estrutura de se fragmentar em subsistemas que permanecem conectados entre si; funcionalidade, às funções resultantes das propriedades que emergem dos subsistemas e do conjunto de subsistemas; e integralidade, à condição mais complexa de funcionamento por meio de inúmeras relações de interdependência que o sistema alcança após ter evoluído, passando por todas as fases anteriores (Mello, 2011; Vieira, 2000, 2013).

Associadas a essa cadeia de auto-organização e crescente complexidade estão as propriedades emergentes: sincronia, quando os componentes do sistema começam a funcionar juntos; sinergia, os componentes funcionam melhor, juntos; e resiliência, o conjunto de propriedades emergentes gera a capacidade do sistema de manter o nível de funcionamento mesmo com as variações ocasionais do fluxo de energia e matéria. Prever os resultados de um sistema que se organiza a partir do fluxo de energia e matéria só pode ocorrer com base em uma quantidade suficientemente grande de informações (D'Agostini, 1999). Quanto mais complexo o sistema - quanto maior o número de componentes e relações - mais difícil é prever os efeitos de seu funcionamento.

As restrições impostas pelas limitações intrínsecas permitem inferir que há elementos teóricos e práticos suficientes para propor outro conceito de Fertilidade do Solo, formulando um modelo que proporcione uma melhor compreensão dos sistemas que evoluem e se tornam mais complexos. Nesse sentido, uma abordagem sistêmica parece ser o melhor caminho a seguir. A fertilidade deve ser entendida como a capacidade de gerar vida e que ela não se encontra no solo, nem nas plantas, nem nos animais, mas em um conjunto dinâmico, integrado e harmônico, que se reflete em boas propriedades do solo, boa produção vegetal e boa produção animal (Khatounian, 2001).

Assim, para a análise do solo como um sistema aberto que se auto-organiza ao longo do tempo e atinge níveis mais elevados de complexidade, quando as condições necessárias são fornecidas, a abordagem deve ser da interpretação da fertilidade do solo usando um contexto mais amplo do que o atualmente utilizado (D'Agostini, 1999). Neste processo, torna-se relevante aprender intelectualmente sobre as relações que se formam e as propriedades que emergem como resultado desse funcionamento; requer do observador o uso da capacidade de compreensão, entendimento e percepção. É mais importante entender do que interpretar (Mello, 2011); dessa forma, o observador também evolui ao observar um sistema em evolução.

Conceito de Fertilidade Sistêmica do Solo

O conceito de Fertilidade Sistêmica do Solo aqui apresentado considera a compreensão do comportamento dos solos agrícolas. O funcionamento do solo pode ser orientado para a complexidade em decorrência de mudanças nas práticas de manejo adotadas, desde as mais simples no preparo convencional até as múltiplas/complexas no manejo conservacionista. O aumento da magnitude dos fluxos e do período de permanência de energia e matéria resultantes das relações não lineares entre partículas minerais, compostos orgânicos, plantas e suas raízes, e organismos, promovem a auto-organização em níveis de maior complexidade, onde novas propriedades emergem, alterando positivamente o funcionamento do solo.

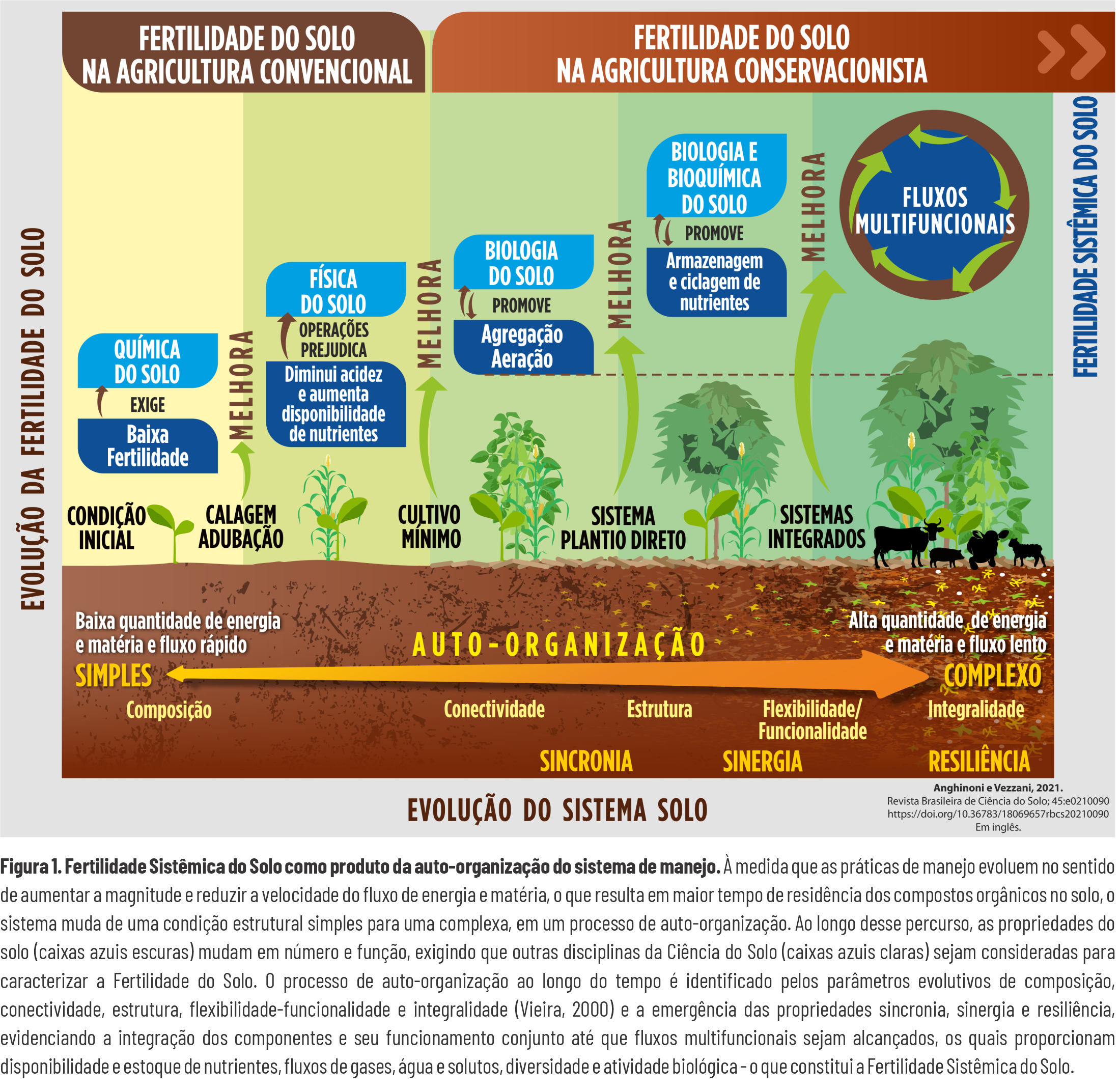

A condição inicial para a evolução da fertilidade do solo está inserida na concepção químico-mineralista (Figura 1). A grande maioria dos solos brasileiros parte dessa situação, que é caracterizada pela baixa fertilidade, seja em sua condição natural ou por terem sido submetidos a cultivos convencionais de longa duração. A lógica do manejo da fertilidade do solo nessas condições é eliminar a acidez e oferecer nutrientes em quantidades suficientes e equilibradas para o desenvolvimento das plantas, que responderiam com aumento de produtividade.

Na concepção químico-mineralista, as análises químicas são a base da avaliação da fertilidade do solo. A prática da calagem e da adubação nessa concepção, além de não produzir melhoria substancial nas propriedades químicas, provoca perda da estrutura física, compromete a agregação e a aeração do solo, devido à sua degradação, consequência do revolvimento intensivo do solo (Figura 1) e, ainda, exige adição contínua de corretivos de acidez e fertilizantes para manter a produtividade das culturas.

A adoção do cultivo mínimo inicia os processos necessários para a recuperação da degradação física e o estabelecimento de novas relações entre os componentes do solo, melhorando a conectividade (Figura 1), um parâmetro evolutivo do sistema (Vieira, 2000; Mello, 2011). Nessa condição, os componentes do sistema solo se auto-organizam em um novo arranjo de modo a promover maior fluidez de gases, água e solutos e, assim, emerge a sincronia, uma nova propriedade, na qual os componentes do sistema passam a trabalhar em conjunto (Figura 1).

A redução do preparo até o completo não revolvimento do solo aliada à diversificação de culturas são características do sistema plantio direto (SPD), o que incrementa novas relações entre os componentes do solo, proporcionando melhor estrutura (Vieira, 2000; Mello, 2011). Nesse nível de auto-organização, o sistema solo tem maior capacidade de reter energia e matéria dos fluxos que passam por ele. Dessa forma, há armazenamento de nutrientes e compostos orgânicos, criando um ambiente mais propício à vida no solo que resulta na emergência de sinergia, demonstrada por indicadores biológicos e bioquímicos (Figura 1).

Nesse estágio, comunidades de organismos do solo ocupam diferentes nichos ecológicos e passam a desempenhar funções ecossistêmicas. Assim, quanto mais complexo o sistema solo, maior a ocorrência de nichos que se integram e se conectam entre si, atingindo um nível maior de complexidade com a emergência de novas propriedades e funções (Figura 1). Este nível de auto-organização é caracterizado pela flexibilidade e funcionalidade (Vieira, 2000; Mello, 2011).

O aumento da diversidade das formas de vida e, consequentemente, o surgimento de novas propriedades, que não estavam presentes em níveis mais baixos de complexidade, leva ao redesenho dos sistemas de produção com a inserção de um maior número de fatores produtivos no espaço e no tempo. Por exemplo, a diversificação de culturas e os sistemas integrados de produção agropecuária e agroflorestais sucessionais em manejo conservacionista. Nesse nível da escala evolutiva das práticas de manejo, a disponibilidade de nutrientes oriunda da ciclagem dos resíduos das culturas e da fração lábil da matéria orgânica ocorre simultaneamente à demanda das culturas, permitindo que o sistema atinja uma capacidade de autorregulação (Figura 1).

Com maior número de componentes, o sistema solo se auto-organiza em maior nível de complexidade, onde as relações são abundantes e levam à plenitude dos processos, gerando fluxos multifuncionais. Essa condição pode ser distinguida por indicadores biológicos e bioquímicos do solo e caracterizada pelo parâmetro evolutivo integralidade, estado de maior complexidade e multifuncionalidade que um sistema pode atingir em termos de autonomia e permanência, definido ontologicamente em sua organicidade (Vieira, 2000; Mello, 2011) e a emergência da resiliência.

Apoiados no arcabouço apresentado, propomos o conceito de Fertilidade Sistêmica do Solo como uma propriedade que emerge da sincronia, sinergia e resiliência do sistema solo, decorrente de um processo de auto-organização em direção à complexidade, seguindo uma ordem evolutiva, que inicia pela composição e segue pela conectividade, estrutura, flexibilidade, funcionalidade e, finalmente, integralidade. Fertilidade Sistêmica do Solo resulta das múltiplas relações entre os componentes de um sistema complexo gerado pelo fluxo contínuo de energia e matéria, capaz de prover o funcionamento adequado do solo, revelado na disponibilidade e estoque de nutrientes, nos fluxos de gases, água e solutos e na diversidade e atividade biológica. Este processo de auto-organização que ocorre ao longo do tempo, promovido pela evolução do manejo, conforme apresentado na Figura 1, parte de um solo com estrutura simples que evolui para uma estrutura complexa, na qual os componentes se integram e trabalham juntos, constituindo o fundamento da Fertilidade Sistêmica do Solo.

Esse conceito resulta de uma construção coletiva, onde a contribuição de cada grupo de cientistas é identificada ao longo deste artigo. O diferencial da nossa proposição é a base teórica e sua abordagem sistêmica, em contraste com a interpretação reducionista. Tentou-se, então, incluir a evolução do conhecimento científico adquirido, com cada conhecimento sendo integrado à nossa concepção.

A Fertilidade Sistêmica do Solo enfatiza a relevância das relações entre os componentes do sistema solo e o funcionamento que resulta dessas relações, que é a base da termodinâmica do não-equilíbrio, a ciência que trata do funcionamento de sistemas abertos (Prigogine, 1996), como o solo. Esse também é o escopo da ecologia, que estuda as relações entre fatores bióticos e abióticos no ambiente. Abordagens semelhantes são vistas em estudos sobre agricultura de base ecológica em que todos os componentes do sistema – solo, plantas e animais – são considerados, como é o caso do conceito de Fertilidade do Sistema apresentado por Khatounian (2001).

Para este autor, a fertilidade pertence ao sistema, entendida como a capacidade de gerar vida, e sua mensuração é pela capacidade de produzir biomassa. Reforçamos que nosso foco é a fertilidade do solo. Assim, entendendo o solo como uma entidade resultante das relações entre seus componentes, que são enriquecidos e fortalecidos pelo fluxo de energia e matéria desencadeado pelas plantas e, à medida que o sistema de produção se torna mais complexo com relação ao número de espécies cultivadas, à diminuição do revolvimento do solo e à inclusão de animais, o número de relações e as funções resultantes no solo são intensificadas. Um solo com vida abundante, porosidade contínua e nutrientes e água disponíveis tem, então, fertilidade.

Implicações no manejo da Fertilidade Sistêmica do Solo

Com base no contexto e na percepção da fertilidade do solo ao longo do tempo e nas formas de praticar a agricultura no Brasil, o conceito de Fertilidade Sistêmica do Solo aqui proposto busca preencher uma lacuna na compreensão derivada de uma abordagem reducionista. No entanto, esta proposta não é apenas um conceito técnico; é necessário usar essa compreensão de forma prática. Propõe-se, então, outra categoria de conhecimento da fertilidade do solo que, além da experimentação agrícola e Agronomia, requer conhecimentos nas áreas de Química, Física e Biologia do solo.

Esta proposta do conceito de Fertilidade Sistêmica do Solo reduz as limitações intrínsecas do conceito químico-mineralista de expressar a fertilidade do solo em sistemas conservacionistas de longo prazo, reiteradamente apontadas por Nicolodi e Gianello (2016, 2017), e seu entendimento como uma propriedade gerada pelo funcionamento do sistema solo. Quanto às limitações na amostragem de solo, recomenda-se coletar a sua verdadeira camada diagnóstica, o número e a distribuição dos pontos para satisfazer o requisito de representatividade e inferência estatística, considerando o manejo do solo e o tempo de cultivo.

Tais procedimentos não estão claramente especificados nos Manuais de Adubação e Calagem atualmente em uso nas diferentes regiões brasileiras. Portanto, no caso de sistemas conservacionistas consolidados, especialmente o sistema plantio direto, pode-se amostrar o solo nas camadas de 0,00 a 0,10 e/ou 0,00 a 0,20 m. Nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a recomendação é coletar a camada de 0,00 a 0,10 m (CQFS-RS/SC, 2016), enquanto nos demais estados: São Paulo (van Raij, 1997), Minas Gerais (Ribeiro et al., 1999) e Paraná (CFSNP PR, 2019) e na região do Cerrado (Sousa e Lobato, 2004), a camada de amostragem é de 0,00 a 0,20 m.

Entretanto, em sistemas de manejo com produção diversificada de resíduos (rotação de culturas, plantas de cobertura, pastagens e agroflorestas sucessionais), com consequente aumento de matéria orgânica, é necessário avaliar a capacidade de armazenamento e ciclagem de nutrientes, além de análises exclusivamente químicas. Para atender tais requisitos, a recomendação é realizar a análise do solo por camadas: a avaliação do componente químico é baseada em amostras de solo coletadas na camada de 0,00 a 0,20 m, e avaliar o componente biológico (Bioanálise do Solo) em amostras de solo na camada de 0,00 a 0,10 m (Mendes et al., 2019).

Em sistemas conservacionistas consolidados, solos com acidez corrigida, nutrientes na faixa adequada (classes Alta e Muito Alta), sem restrições físicas e disponibilidade hídrica, alta produção de resíduos, alta atividade biológica e bioquímica, alta ciclagem de nutrientes e alta qualidade estrutural e funcional do solo, a adubação passa a ser sistêmica (adubação de sistema) para atender a cultura mais exigente ou mais responsiva no sistema de produção (Anghinoni et al., 2013, 2019; Anghinoni, 2015; Fontoura et al., 2015). Neste caso, a adubação é anual, de reposição ou manutenção (reposição + perdas), precedendo a cultura mais exigente ou de maior resposta.

No Centro/Sul do Paraná, a adubação de sistema é aplicada nas culturas de inverno (trigo, cevada e aveia branca) em sistemas que incluem rotação com culturas de verão como soja e milho e nabo forrageiro como planta de cobertura (Fontoura et al., 2015). No caso de sistemas de integração lavoura-pecuária (ILP), a adubação ocorre na fase da pastagem. Assim, nas terras altas do Paraná (Assmann et al., 2018) e Rio Grande do Sul (Martins et al., 2015), a adubação é realizada em azevém e/ou aveia sucedidos por soja e milho, e nas terras baixas do Rio Grande do Sul, na fase de pastagem sucedida por arroz irrigado, soja e/ou milho (Carmona et al., 2018).

Conclusões

A evidência de que o atual conceito de fertilidade do solo não reflete a realidade observada em sistemas de produção agrícola e agropecuária sob manejo conservacionista foi apresentada pelas limitações intrínsecas, ou seja, há diferenças significativas entre os indicadores de solo propostos para avaliar a fertilidade no conceito químico-mineralista e o que as plantas realmente percebem em relação à condição de fertilidade do solo.

Essas limitações ocorrem quando a produtividade agrícola elevada decorre do manejo conservacionista, que resulta em alta adição de biomassa, refletida em um ganho contínuo de energia e matéria que permeia o sistema do solo, com aumento na matéria orgânica do solo ao longo do tempo e eleva os agroecossistemas a outro nível funcional. A maior magnitude no fluxo de energia e matéria desencadeada pelas plantas e a maior permanência dessa energia e matéria no solo geram novas configurações entre os componentes em um processo auto-organizador ocasionando a emergência de estruturas mais complexas, identificadas por parâmetros evolutivos, com um maior número de relações. Em tal processo de auto-organização do solo, as limitações intrínsecas aparecem em nível de maior intensidade.

O entendimento baseado em uma abordagem sistêmica e percepção do solo como um sistema aberto traz os processos multifuncionais do sistema solo para o primeiro plano, exigindo que as disciplinas do conhecimento da Ciência do Solo sejam consideradas holisticamente. Tanto as limitações intrínsecas quanto a abordagem do solo como sistema são as bases práticas e teóricas suficientes para propor outro conceito de Fertilidade do Solo.

A Fertilidade Sistêmica do Solo enfatiza a compreensão do solo como uma entidade resultante das relações entre seus componentes, que são enriquecidos e fortalecidos pelo fluxo de energia e matéria, desencadeado pelas plantas e, à medida que o sistema de produção se torna mais complexo com relação ao número de espécies cultivadas e diminuição do revolvimento do solo e inclusão de animais, o número de relações e as funções resultantes no solo são intensificadas. Um solo com vida abundante, porosidade contínua e nutrientes e água disponíveis tem, então, fertilidade.

Por fim, a apresentação deste conceito de Fertilidade Sistêmica do Solo visa abrir caminho para discussão na Ciência do Solo brasileira. Reflexões e contrapontos contribuirão para o avanço na área de Fertilidade do Solo e para a compreensão do sistema solo como um todo.

Agradecimentos

Somos muito gratos a Luiz Renato D'Agostini e Nilvania Aparecida de Mello, que gentilmente analisaram, sugeriram e comentaram criticamente, cujas contribuições construtivas melhoraram o manuscrito.

1Documento referente à reprodução em português do artigo original: Anghinoni I and Vezzani FM. Systemic Soil Fertility as product of system self-organization resulting from management. Rev Bras Cienc Solo. 2021;45:e0210090.https://doi.org/10.36783/18069657rbcs20210090. Reprodução permitida pela política de direitos autorais da Revista Brasileira de Ciência do Solo, disponível em https://www.rbcsjournal.org/pt-br/direitos-autorais/

2Departamento de Solos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); atualmente Consultor Técnico do Instituto Rio Grandense do Arroz (IRGA). E-mail: [email protected]

3Departamento de Solos e Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná; atualmente Departamento de Solos da Universidade Federal Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). *Autor correspondente: [email protected]

Referências

Alleoni LRF, Cambri MA, Caires EF, Garbuio FJ. Acidity and aluminum speciation as affected by surface liming in tropical no-till soils. Soil Sci Soc Am J. 2010;74:1010-7. https://doi.org/10.2136/sssaj2009.0254

Anghinoni I. Filosofias de indicação de adubação e calagem. In: Fontoura SMV, Vieira RCB, Bayer C, Viero F, Anghinoni I, Moraes RP, editors. Fertilidade do solo e seu manejo em plantio direto do Centro-Sul do Paraná. Guarapuava: Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária; 2015. p. 45-55.

Anghinoni I. Fertilidade do solo e seu manejo no sistema plantio direto. In: Novais RF, Alvarez VH, Barros NF, Fontes RLF, Cantarutti RB, Neves JCL, editors. Fertilidade do solo. Viçosa, MG:

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 2007. p. 873-928.

Anghinoni I, Assmann JM, Martins AP, Costa SEVGA, Carvalho, PCF. Ciclagem de nutrientes em integração lavoura-pecuária. Synergismus Scyentifica UTFPR. 2011;6:1-8.

Anghinoni I, Carvalho PCF, Costa SEVGA. Abordagem sistêmica do solo em sistemas integrados de produção agropecuária no subtrópico brasileiro. In: Araújo AP, Alves BJR, editors. Tópicos em ciência do solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 2013. v. 8. p. 325-38.

Anghinoni I, Ferreira TL, Denardin LGO, Martins AP, Carvalho PCF. Agricultura brasileira: dos primórdios aos sistemas integrados de produção agropecuária. In: Souza ED, Silva FD, Assmann TS, Carneiro MAC, Carvalho PCF, Paulino HB, organizadores. Sistemas integrados de produção agropecuária no Brasil. Tubarão: Copiart; 2018. p. 29-38.

Anghinoni I, Martins AP, Carmona FC. Inter-relação entre manejo e atributos químicos do solo. In: Bertol I, De Maria IC, Souza LS, editors. Manejo e conservação do solo e da água. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 2019. p. 251-79.

Anghinoni I, Martins AP, Costa SEVGA. O solo no contexto. In: Martins SP, Kunrath TR, Anghinoni I, Carvalho PCF, organizadores. Integração soja-pecuária de corte no Sul do Brasil. Porto Alegre: Grupo de Pesquisa em Sistema Integrado de Produção Agropecuária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2015. p. 53-70. (Boletim Técnico).

Anghinoni I, Martins AP, Costa SEVGA, Carvalho PCF. Importância de experimentos de longa duração para o manejo de sistemas integrados de produção. In: Moreira FMS, Kasuya MCM, editors. Fertilidade e biologia do solo: integração e tecnologia para todos. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 2017. p. 157-67.

Anghinoni I, Salet RL. Amostragem do solo e as recomendações de adubação e calagem no sistema plantio direto. In: Nuernberg NJ, editor. Conceitos e fundamentos do sistema plantio direto. Lages: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo/Núcleo Regional Sul; 1998. p. 27-52.

Assmann T, Martinichen D, Lima, R.C, Huf FL, Zortéa T, Assmann AL, Moraes A, Alvez SJ, Adubação de sistemas e ciclagem de nutrientes em sistemas integrados de produção agropecuária. In: Souza ED, Silva FD, Assmann TS, Carneiro MAC, Carvalho PCF, Paulino HB, editors. Sistemas integrados de produção agropecuária no Brasil. Tubarão: Copiart; 2018. p. 123-44.

Assmann JM, Martins AP, Anghinoni I, Costa SEVGA, Franzluebbers AJ, Carvalho PCF, Silva FD, Costa AA. Calcium and magnesium released from residues in an integrated crop-livestock system under different grazing intensities. Rev Bras Cienc Solo. 2017;41:e0160330. https://doi.org/10.1590/18069657rbcs20160330

Assmann JM, Martins AP, Costa SEVGA, Kunrath TR, Carvalho PPCF, Franzluebbers AJ. Carbon and nitrogen cycling in an integrated soybean-beef cattle production system under different grazing intensities. Pesq Agropec Bras. 2015;50:967-78. https://doi.org/10.1590/S0100-204X2015001000013

Barber AA. Soil nutrient biovailabillity: A mechanistic approach. 2. ed. New York: John Willey; 1995.

Bissani CA, Gianello C, Tedesco MJ, Camargo FAO. Fertilidade dos solos e manejo da adubação das culturas. Porto Alegre: Gênesis; 2004.

Blayney G. Uma breve história do mundo. São Paulo: Editora Fundamento; 2008.

Cabala-Rosand P, van Raij BA. Análise de solo no Brasil no período 1972-1981. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 1983.

Camargo FAO. Solo fértil e bons frutos: 50 anos da pós-graduação em ciência do solo no Brasil. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2015.

Camargos SG. Conceitos sobre fertilidade do solo. Cuiabá: Universidade Federal do Mato Grosso; 2005.

Cantarutti RB, Barros NF, Martinez HEP, Novais RF. Avaliação da fertilidade de solo e recomendação de fertilizantes. In: Novais RF, Alvarez VH, Barros NF, Fontes RLF, Cantarutti RB, Neves JCL, editors. Fertilidade do solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 2007. p. 769-850.

Capra F. A teia da vida: Uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Editora Cultrix; 1996.

Carmona FC, Denardin LGO, Martins AP, Anghinoni I, Carvalho PCF. Sistemas integrados de produção agropecuária em terras baixas. Porto Alegre: Gráfica e Editora RJR; 2018.

Carvalho PCF, Anghinoni I, Martins A, Kunrath TR. Atualidades e perspectivas para os sistemas integrados de produção agropecuária. In: Martins AP, Kunrath TR, Anghinoni I, Carvalho PCF, editors. Integração soja-pecuária de corte no sul do Brasil. Porto Alegre: Grupo de Pesquisa em Sistema Integrado de Produção Agropecuária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2015. p. 50-70. (Boletim técnico).

Carvalho PCF, Moraes A, Pontes LS, Anghinoni I, Sulc RM, Batello C. Definições e terminologias para sistema integrado de produção agropecuária. Rev Cienc Agron. 2014;45:1040-6. https://doi.org/10.1590/S1806-66902014000500020

Catani RA, Gallo JR, Gargantini H. Amostragem de solo, métodos de análise interpretação e indicações gerais para fins de fertilidade. Campinas: Instituto Agronômico de Campinas; 1955. (Boletim técnico, 69).

Cezar RM, Vezzani FM, Schwiderke DK, Gaiad S, Brown GG, Seoane CES, Froufe LCM. Soil biological properties in multistrata successional agroforestry systems and in natural regeneration. Agroforest Syst. 2015;89:1035-47. https://doi.org/10.1007/s10457-015-9833-7

Chaer GM, Totola MR. Impacto do manejo de resíduos orgânicos durante a reforma de plantios de eucalipto sobre indicadores de qualidade do solo. Rev Bras Cienc Solo. 2007;31:1381-96. https://doi.org/10.1590/S0100-06832007000600016

Cline MG. Principles of soil sampling. Soil Sci. 1944;58:275-88. https://doi.org/10.1097/000110694-1044100000-00003

Comissão de Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas do Núcleo Estadual Paraná da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - CFSNP PR. Manual de adubação e calagem do Estado do Paraná. 2. ed. Curitiba: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo/Núcleo Estadual Paraná; 2019.

Comissão de Química e Fertilidade do Solo - CQFS-RS/SC. Manual de calagem e adubação para os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. 11. ed. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo - Núcleo Regional Sul; 2016.

Curi N, Larach JOI, Kampf N, Moniz AC, Fontes LEF. Vocabulário de ciência do solo. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 1993.

D’Agostini LR. Erosão: O problema mais que o processo. Florianópolis: Editora da Universidade Federal de Santa Catarina; 1999.

Dossa D. Evolução da agricultura no Brasil: Síntese [internet]. Curitiba: MCA Consultores Agroflorestais; 2004 [cited 2021 Oct 18]. Available from: http://www.mcagroflorestal.com.br/blog-detalhe.php?codigo=113

Egerton FN. History of ecological sciences, part 43: Plant physiology, 1800s. The Bulletin of the Ecological Society of America. 2012;93:197-219. https://doi.org/10.1890/0012-9623-93.3.197

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa Territorial. Agricultura e preservação ambiental: uma análise do cadastro ambiental rural [internet]. Campinas; Embrapa Territorial; 2020 [cited 2021 Oct 18]. Available from: http://www.embrapa.br/car/sintese

Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha – Febrapdp. Lança eventos comemorativos do sistema plantio direto [Internet], 2021. [cited 2021 Nov 5]. Available from: https://febrapdt.org.br/noticias/1159/febrapdp-lanca-eventos-comemorativos-ao-cinquentenario-do-sistema-plantio-dreto eg_sub=fb00a136aa&eg_cam=303011b0e5be3e4223e93d74508238be2&eg_list=9

Flores JPC, Cassol LC, Anghinoni I, Carvalho PCF. Atributos químicos do solo em função da aplicação superficial de calcário em sistema de integração lavoura-pecuária submetido a pressões de pastejo em plantio direto. Rev Bras Cienc Solo. 2008;32:2385-96. https://doi.org/10.1590/S0100-06832008000600017

Fontoura SMV, Vieira RCB, Bayer C, Viero F, Anghinoni I, Moraes RP. Fertilidade do solo e seu manejo em plantio direto do Centro-Sul do Paraná. Guarapuava: Fundação Agrária de Pesquisa Agropecuária; 2015.

Froufe LCM, Schwiderke DK, Castilhano AC, Steenbock W, Seoane CES, Bognola IA, Vezzani FM. Nutrient cycling from leaf litter in multistrata successional agroforestry systems and natural regeneration at Brazilian Atlantic Rainforest Biome. Agroforest Syst. 2019;94:159-71. https://doi.org/10.1007/s10457-019-00377-5

Haynes RJ, Williams PH. Nutrient cycling and soil fertility in the grazed pasture ecosystem. Adv Agron. 1993;49:119-99. https://doi.org/10.1016/S0065-2113(08)60794-4

Khatounian CA. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Agroecológica; 2001.

Lopes AAC, Sousa DMG, Chaer GM, Reis Junior FB, Goedert WJ, Mendes IC. Interpretation of microbial soil indicators as a function of crop yield and organic carbon. Soil Sc Soc Amer J. 2013;77:461-72. https://doi.org/10.2136/sssaj2012.0191

Lopes AS, Guilherme IRG. Fertilidade do solo e produtividade agrícola. In: Novais RF, Alvarez VH, Barros NF, Fontes RLF, Cantarutti RB, Neves JCL, editors. Fertilidade do solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 2007. p. 1-64.

Lopes AS, Wiethölter S, Guilherme LRG, Silva CAS. Sistema plantio direto: Bases para o manejo da fertilidade do solo. São Paulo: Associação Nacional para Difusão de Adubos; 2004.

Martins AP, Anghinoni I, Costa SEVGA, Carlos FS, Nichel GH, Silva RAP, Carvalho PCF. Amelioration of soil acidity and soybean yield after surface lime reapplication to a long-term no-till integrated crop-livestock system under varying grazing intensities. Soil Till Res. 2014;144:141-9. https://doi.org/10.1016/j.still.2014.07.019

Martins AP, Kunrath TR, Anghinoni I, Carvalho PCF. Integração soja-bovinos de corte no sul do Brasil. 2. ed. Porto Alegre: Gráfica e Editora RJR; 2015.

Mello NA. Da filosofia à ciência do solo: Duas experiências sistêmicas. Pato Branco: Edição da autora; 2011.

Mendes IC, Sousa DMG, Reis Junior FB, Castro Lopes AAC, Souza LM, Chaer GM. Bioanálise do solo: Aspectos teóricos e práticos. In: Severiano EC, Moraes MF, Paula AM, editors. Tópicos em ciência do solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 2019. v. 10. p. 399-462.

Mendes IC, Sousa DMG, Reis Junior FB, Lopes AA. Bioanálise do solo: Como interpretar a saúde do solo. Planaltina: Embrapa Cerrados; 2018. (Circular Técnica 38).

Mielniczuk J. Manejo conservacionista da adubação potássica. In: Yamada T, Roberts TR, organizadores. Potássio na agricultura brasileira. Piracicaba: Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato; 2005. p. 165-78.

Mielniczuk J, Bayer C, Vezzani FM, Lovato T, Fernandes FF, Debarba L. Manejo de solos e culturas e sua relação com os estoques de carbono e nitrogênio do solo. In: Curi N, Marques JJ, Guilherme LRG, Lima JM, Lopes AS, Alvarez VH, editors. Tópicos em ciência do solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 2003. v. 3. p. 209-48.

Moraes A, Carvalho PCF, Anghinoni I, Lustosa SBC, Costa SEVGA, Kunrath TR. Integrated crop livestock systems in the Brazilian subtropics. Eur J Agron. 2014;57:4-9. https://doi.org/10.1016/j.eja.2013.10.004

Moraes A, Carvalho PCF, Pelissari A, Anghinoni I, Lustosa SBS, Lang CR, Assmann TS, Deiss L, Nunes PAA. Sistemas integrados de produção agropecuária. Conceitos básicos e histórico no Brasil. In: Souza ED, Silva FD, Assmann TS, Carneiro MAC, Carvalho PCF, Paulino HB, organizadores. Sistemas integrados de produção agropecuária no Brasil. Tubarão: Copiart; 2018. p. 13-28.

Muzzili O. O uso dos solos na mata araucária. In: Araújo GR, organizador. 500 anos de uso do solo no Brasil. Ilhéus: Editus; 2002. p. 435-45.

Muzzili O. A fertilidade do solo no sistema plantio direto. In: Anais Simpósio sobre fertilizantes de solo e nutrição de plantas no sistema plantio direto; 2000; Ponta Grossa, Brasil. Ponta Grossa: Associação dos Engenheiros Agrônomos dos Campos Gerais; 2000. p. 1-16.

Nicolodi M. Evolução da noção de fertilidade e sua percepção como uma propriedade emergente do sistema solo [thesis]. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2007.

Nicolodi M, Gianello C. Ruído na avaliação da fertilidade do solo e desafios a sua caracterização. Rev Plantio Direto. 2017;158:10-25.

Nicolodi M, Gianello C. Reflexão sobre a fertilidade além das condições químicas. Boletim Informativo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 2016;42:40-7.

Nicolodi M, Gianello C. Understanding soil as an open system and fertility as an emergente property of the soil system. Sust Agric Res. 2015;4:94-105. https://doi.org/10.5539/sar.v4n1p94

Nicolodi M, Gianello C, Anghinoni I. Repensando o conceito da fertilidade do solo no sistema plantio direto. Rev Plantio Direto. 2007;101:24-32.

Nicolodi M, Gianello C, Anghinoni I, Marré J, Mielniczuk J. The mineralist concept to express the soil fertility perceived by plants grown under no-tillage system. Int J Agric Sci Res. 2014;3:187-95.

Prigogine I. As leis do caos. São Paulo: Universidade Estadual de São Paulo; 2002.

Prigogine I. O fim das certezas. São Paulo: Universidade Estadual de São Paulo; 1996.

Ribeiro AC, Guimarães PTG, Alvarez VH. Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. 5. ed. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 1999.

Ruedell J. Plantio direto na região de Cruz Alta. Cruz Alta: Fundacep Fecotrigo; 1995.

Sá JCM. Impacto do aumento da matéria orgânica do solo em atributos da fertilidade no sistema plantio direto. In: XVI Congreso Nacional de los grupos CREA (Consórcios RegionalesDel Experimentacion Agropecuária); 2001; Mar del Plata. Jornada tecnologica. Buenos Aires, Argentina: Asociacion Argentina de los Consorcios Regionales de CREA – AACREA; 2001.

Sá JCM. Manejo da fertilidade do solo no sistema plantio direto. In: Siqueira JO, Moreira FMS, Lopes SAS, Guilherme lRG, Faquin V, Furtini Neto AE, Carvalho JG, organizadores. Inter-relações fertilidade, biologia do solo e nutrição de plantas. Lavras: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo/Universidade Federal de Lavras; 1999. p. 267-319.

Sá JCM. Manejo da fertilidade do solo no plantio direto. Castro: Aldeia Norte/Fundação ABC; 1993.

Salet RL, Anghinoni I. Kochhann RA. Atividade do alumínio na solução do solo do sistema plantio direto. Rev Cient Unicruz. 1999;1:9-13.

Schlindwein JA, Gianello C. Calibração de métodos de determinação de fósforo em solos cultivados sob sistema plantio direto. Rev Bras Cienc Solo. 2008;32:2037-49. https://doi.org/10.1590/S0100-06832008000500025

Sousa DMG, Lobato E. Cerrado: correção do solo e adubação. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica / Planaltina: Embrapa Cerrados; 2004.

Sousa DMG, Vilela L, Rein TA, Lobato E. Eficiência da adubação fosfatada em dois sistemas de cultivos em solos do Cerrado: In: Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Ciência do Solo; 1996; Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo; 1996. p. 57-60.

Steenbock W, Vezzani FMV. Agrofloresta: aprendendo a produzir com a natureza. Curitiba: Edição de Fabiane Machado Vezzani; 2013.

Tisdale SL, Nelson WL, Beaton JD. Soil fertility-past and present. In: Tisdale SL, Nelson WL, Beaton JD, editors. Soil fertility and fertilizers. New York: Macmillan; 1993. p. 2-13.

van Raij B. Fertilidade do solo e adubação. Piracicaba: International Plant Nutrition Institute; 2011. van Raij B. Recomendações de adubação e calagem para o estado de São Paulo. 2. ed. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola; 1997. (Boletim Técnico, 100).

Vezzani FM, Mielniczuk J. O solo como sistema. Curitiba: Edição dos autores; 2011.

Vieira JA. Metodologia, complexidade e arte. Rev Lume. 2013;4:1-8.

Vieira JA. Organização e sistemas. Informática na Educação: Teoria e Prática. 2000;3:11-24. https://doi.org/10.22456/1982-1654.6363

Wiethölter S. Avaliação da qualidade de análises de solo da ROLAS. In: XXXIII Reunião Anual da Rede Oficial de Laboratórios de Análise de Solo e de Tecido Vegetal dos Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina - ROLAS. Frederico Westphalen: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo/Núcleo Regional Sul; 2001. p. 34-50.

Wiethölter S. Manejo da fertilidade do solo no sistema plantio direto: Experiência dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. In: Anais da FERTBIO [CD-ROM]. Santa Maria: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo/Universidade Federal de Santa Maria; 2000.